26 Sep 2017 | Actualités, Aménagement du territoire, Historiques de la Ville de Tubize

Pour comprendre le projet du jardin d’Oisquercq, il faut revenir un peu en arrière dans le temps.

En 2012, Electrabel propriétaire du site décide de vendre ce terrain à des promoteurs pour qu’ils puissent réaménager le site. « Les jardins d’Oisquercq » sont alors considérés alors comme site industriel. En 2013 la société les « jardins d’Oisquercq » soumet une demande à la commune et à la région de redéfinir l’endroit en site à réaménagé (SAR) pour pouvoir construire des nouveaux logements.

Site à réaménager (SAR)

Tout les partis confondus applaudissent cette demande car il permet de réaménager d’anciens sites industriels. http://www.lesoir.be/archive/recup%3A%252F390923%252Farticle%252Factualite%252Fregions%252F2013-12-30%252Ftubize-une-brique-dans-ventre

Pour Ecolo, les anciens sites industriels doivent être réaménagés prioritairement. Ils permettent au site d’être dépolluer et d’améliorer la vie dans les villages pour éviter des chancres industriels. Lors de cette transformation entre un ancien site industriel et un SAR, une enquête publique est commandée. Deux personnes se sont manifestées à ce moment là. Voici le résultat des enquêtes : http://docum1.wallonie.be/documents/SAR/Brabant/25105-SAE-0008-02-ARRT-01-01.pdf

Ecolo a soutenu ce changement d’affectation. Mais à ce moment là, on parlait d’une centaine d’habitation de type rural qui irait s’accommoder avec les habitations en présence. https://www.rtbf.be/info/regions/detail_une-deuxieme-vie-pour-un-site-industriel-a-oisquercq?id=8069947

Présentation du projet et enquête publique

En octobre 2016, « les jardins d’Oisquercq » présente leur projet. On est plus à une centaine d’habitation, mais à plus de 200 logements et plus de 80 appartements. Ils déposent une demande d’urbanisme pour l’ouverture des voiries qui est la première étape de la construction. Une enquête publique est organisée, les riverains se rassemblent et signent une pétition qui rassemblent plus de 570 signatures. http://www.dhnet.be/regions/brabant/non-aux-jardins-d-oisquercq-58013792cd701eed8fcd46db

Des membres d’Ecolo déposent aussi des avis négatifs sur l’ampleur du projet. https://tubize.ecolo.be/les-jardins-de-oisquercq/

Il a été demandé au bourgmestre de revoir les promoteurs et de leur remettre les remarques des citoyens. Cette rencontre a eu lieu en mars 2017.

Refus du conseil communal

En mai 2017, le conseil communal à l’unanimité remet un avis négatif sur l’ouverture des voiries. Il n’y a pas pour l’heure de garantie sur la diminution de l’ampleur du projet et de savoir si les remarques des citoyens ont été prises en compte dans le projet. http://www.dhnet.be/regions/brabant/jardins-d-oisquercq-a-tubize-un-refus-pour-garder-la-main-5914cb87cd70022542c45bc7

Di Antonio (CDH) ministre de l’aménagement du territoire accorde le permis d’ouverture des voiries

Le ministre Carlo Di Antonio (CDH) n’a pas suivi l’avis du conseil communal et des citoyens.

Recours au conseil d’Etat

Suite à la décision du ministre Di Antonio (CDH), la Ville décide d’introduire un recours au conseil d’Etat qui ne peut juger que de la forme et non du fonds. Il nous laissait 2 options : Soit une issue positive…. Soit une issue négative….

L’issue négative aurait laissé libre cours au promoteur de déployer son projet à sa guise : 212 logements et tout le reste. Concernant l’issue potentiellement positive, le conseil d’état aurait annulé le permis d’urbanisation et le promoteur aurait redéposé le même permis, mais dans les formes cette fois-ci et qui aurait certainement été accepté comme en première instance. Donc ce recours permettait à la Ville de gagner du temps.

Suite du projet ….

Maintenant que le permis d’ouverture de voirie est accordé et qu’un recours au conseil d’Etat est en cours. La ville a décidé d’entamer les discussions avec le promoteur. Le recours a permis à la Ville d’avoir une monnaie d’échange. Suite aux discussions, la Ville arrive à convaincre le promoteur de diminuer le nombre de logements prévus au départ. La ville arrive aussi à négocier des charges d’urbanisme. Le promoteur devra créer une route d’entrée et sortie du Village vers la route de Clabecq : les promoteurs s’engagent à ce titre à injecter une indemnité d’1millions d’euros afin de remédier aux problèmes de mobilité. Étendre les conduites de gaz. Augmenter la capacité de drainage des pluies et des boues. La création d’une place publique.

Les charges urbanistiques sont souvent peu utilisées par les communes. Elles doivent servir à compenser l’impact négatif d’un projet sur le voisinage.

La ville estimant que l’impact sur le village d’Oisquercq était très important, elle a réussi à soumettre d’énorme charge urbanistique pour le compte du promoteur.

La convention de transaction est avalisée par Conseil Communal (4 voix non, 17 voix oui, 2 abstentions et plusieurs absents qui ne souhaitaient pas prendre position). Les discussions publiques lors de ce conseil communal étaient axées sur l’opportunité ou pas d’attendre la décision du conseil d’Etat. L’opposition estimant qu’il fallait attendre la décision du Conseil d’Etat qui aurait juste reporté le problème dans le temps. La majorité estimant qu’autant avoir un projet autant avoir une lourde compensation en charge d’urbanisme et une diminution du nombre de logements.

Sophie Simal (conseillère communale) : « Ces conditions répondent aux demandes des riverains. En outre, une école sera créée et pourra pallier au déficit de places dans une école des Loû déjà surchargée. Le projet a, depuis deux ans, pris une tournure purement juridique. C’est donc sur la base de l’avis de l’avocat que cette décision a été prise. Non, ce n’est pas un retournement de situation, quoiqu’en dise l’opposition. Oui, nous avons signé une convention avec les promoteurs des Jardins d’Oisquercq. Non de gaité de cœur ou par lâcheté. Que du contraire… Et j’assume parfaitement toutes mes positions précédentes, je maintiens que ce projet est dévastateur. Mais il est question ici de prendre ses responsabilités et non de jouer au petit bonheur la chance avec des investisseurs qui ne nous auraient fait aucun cadeau ! Entre la peste et le choléra… On verra si le projet va réellement pouvoir se mettre en place avec toutes ces conditions. »

10 Avr 2017 | Actualités

Une histoire vieille de 20 ans qui doit en finir. En 20 ans, les curateurs ont maintenant simplifié la situation qui était complexe. Avec plus de 4000 créanciers, il n’y en a plus que deux. L’état et les travailleurs. Après 20 ans, l’état doit abandonner les procédures judiciaires pour laisser l’argent aux derniers employés et cadres qui attentent cet argent pour finir leur vie dans la dignité.

Historique des Forges de Clabecq

En 1752, l’impératrice Marie-Thérèse de Hongrie et de Bohème autorise le maintien à Clabecq d’une forge actionnée par un moulin à eau sur la Sennette. Il s’agit véritablement de la première forge de Clabecq. À l’origine, elle se développe donc à partir d’un moulin à battre le fer, construit à côté même d’un moulin à farine. La maçonnerie du bief de cette forge est toujours visible encore aujourd’hui. En 1812, Napoléon Ier demande que soit porté à l’étude la réalisation d’un canal reliant Bruxelles à Charleroi. En 1819, l’entreprise dénommée « Fonderie et platinerie de fer » comprend de nombreux équipements dont un haut fourneau. En 1828, au bord de la faillite, Edouard Goffin (1796-1858) (époux de Catherine Matthieu) reprit la société, sauva l’usine et l’orienta vers la transformation de produits de haut fourneau et l’utilisation de la mitraille. En 1832, c’est-à-dire 20 ans plus tard, le canal est effectivement créé, ce qui modifie considérablement le paysage économique et social de la région. Le véritable fondateur des « Forges de Clabecq, dont la statue est érigée sur la place du village, est Josse-Philippe-Edouard Goffin (1830-1887), (époux de Fanny t’Kint, 1832-1886), qui développa l’entreprise.

Mais la vraie croissance des Forges arrive en 1850 et de là, on peut véritablement la considérer comme une usine. Son frère Charles-Henri Goffin (1827-1861) l’aida dans sa tâche et installa un laminoir et un raccordement au chemin de fer. En 1888, les forges deviennent une société anonyme. Actionnaires: familles Goffin, puis Matthieu Moeremans. Ce qui a favorisé le développement à cet endroit est donc le canal Bruxelles-Charleroi, la présence d’un début de forge mais aussi la présence de la chaussée allant de Mons à Paris. La présence du chemin de fer a aussi favorisé l’agrandissement des Forges. Malgré l’absence de matière première sur place, elle peut arriver grâce aux moyens de communication et tout de suite repartir pour le reste de la Belgique, vers la France, et vers le monde grâce à Anvers qui est un des plus grands ports mondiaux.

Depuis 1973, les conditions économiques de production de l’acier ont changé considérablement. En effet, si la production a augmenté rapidement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, après le premier choc pétrolier, qui a entraîné une augmentation importante du coût des matières premières, cette croissance s’est quelque peu ralentie, avec d’importantes variations d’une année sur l’autre. Le complexe sidérurgique, qui comprend des hauts-fourneaux, des laminoirs, une coulée continue, une fonderie et une aciérie électrique, a compté jusqu’à 6000 travailleurs en 1975. Mais la faillite qui suivit fut inévitable.

Réf: – Recherches généalogiques sur la famille Goffin de l’Entre-Sambre-et-Meuse par René Goffin. Bibl. de la ville de Nivelles. -/- J. Tarlier et A. Wauters, canton de Nivelles, p. 136. -/- Journal l’Eco-soir du vendredi 2 août 1996, p. 7.

La faillite

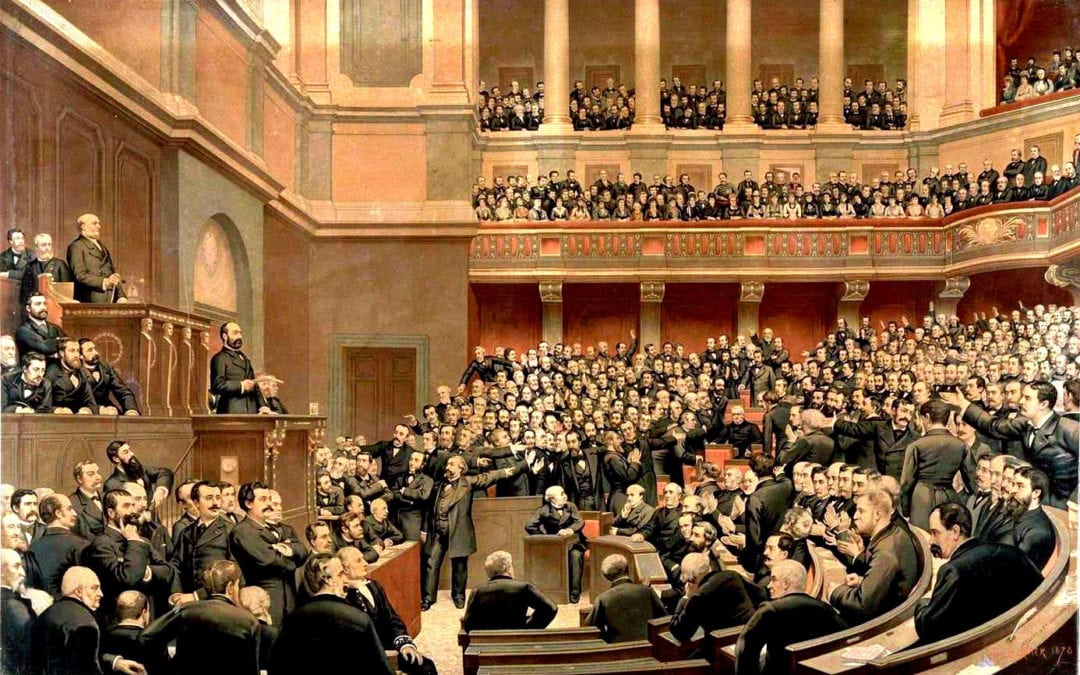

Les premières grèves ont réellement commencé dans la semaine du 22 au 26 novembre 1993, mais elles ont été vite stoppées par les directions syndicales. Les années 1994 à 1996 sont marquées par des mouvements aux Forges et une faillite semble tout bonnement inévitable. Après la faillite de leur entreprise, en décembre 1996, les ouvriers des Forges de Clabecq expriment leur colère devant le rôle scandaleux joué par les banques. « On marche parce que rien ne marche ! ». Ce slogan résumait à lui seul le sentiment général des quelque 30 000 personnes rassemblées autour de Roberto D’Orazio (qui était l’animateur de la Section Syndicale FGTB) qui, le 2 février 1997 à Clabecq, participaient à la marche « multicolore » pour l’emploi. La foule, qui s’était déplacée de toute la partie francophone du pays, rejointe par quelques contingents syndicalistes flamands, a constitué un des plus importants rassemblements en Belgique. Ils venaient tous crier leur mécontentement face à la destruction d’emplois consécutive à la mondialisation de l’économie. En attendant une destruction prochaine, le site a même été classé comme zone d’activité économique désaffecté par le gouvernement. Les causes de la fermeture sont principalement dues à la mondialisation. La main d’œuvre dans les pays européens est chère par rapport à l’Asie notamment pour une qualité identique. De plus, la localisation au centre des terres n’est plus si avantageuse pour ce type d’activité. En effet, débarquer la marchandise des cargos, la rembarquer sur les péniches pour les emmener aux Forges et le trajet inverse revient beaucoup plus cher que si l’industrie est localisée près d’un port côtier. Ce qui fonctionne encore bien en Europe est la sidérurgie spécialisée mais les Forges de Clabecq produisaient seulement de l’acier bas de gamme et les bâtiments sont trop détériorés pour pouvoir les réutiliser.

La réaffectation

C’est en 1997 que l’entreprise Duferco rachète une partie du site. La Région wallonne reste toutefois propriétaire à 48 %. L’usine sert aujourd’hui au laminage. En 1997, à la suite de la désaffectation du site des Forges de Clabecq, Duferco, une société sidérurgique qui n’a pas été rachetée par Arcelor (qui s’est fait lui-même racheté par Mittal Steel), a acquis une partie de ce site (la rive gauche). L’activité n’a commencé véritablement qu’en 1998. La société occupait la majorité des terrains industriels « ex-Forges de Clabecq », bien qu’une partie des anciennes installations soit restée inutilisée. Depuis 2002, ce qui est appelé la « phase liquide » (haut fourneau + aciérie) a été stoppée et par conséquent une autre partie du site n’est plus utilisée comme outil (mais l’est encore partiellement comme zone de stockage). Duferco veut dans les mois et années à venir, assainir et réaménager la partie stoppée. Duferco n’a pas acheté ce site industriel par hasard. En effet, l’excellente localisation des installations a été un facteur contribuant à la décision d’achat en 1997: au cœur de l’Europe, à courte distance d’Anvers (idéal pour l’exportation vers les 4 coins du monde), et relié à l’ensemble des réseaux de transport (autoroutes, voies ferrées, voies navigables).

NLMK, c’est ce groupe russe spécialisé dans la sidérurgie. Il a repris une partie des anciennes forges de Clabecq. Mais leur infrastructure s’est dégradée au fil des ans. Les machines tombent trop souvent en panne. L’idée ici, c’est donc de moderniser l’outil. NLMK a déjà injecté 130 millions d’euros à Clabecq, mais la crise économique mondiale a empêché l’entreprise de retirer jusqu’ici les fruits de cet investissement. L’acier produit à Clabecq n’est pas encore rentable. Mais l’actionnaire russe, en cheville avec la Région wallonne via la SOGEPA, semble patient. Il vient d’annoncer en conseil d’entreprise de nouveaux investissements, de moindre ampleur certes, destinés à moderniser des machines vieillissantes. « On a de gros problèmes de maintenance, on a d’ailleurs déjà connu plusieurs arrêts, explique Matéo Villani, délégué de la FGTB. Là maintenant, ils se sont rendus compte que l’on faisait beaucoup de curatif, et qu’il était peut-être temps de faire du préventif. » Et Matéo Villani de poursuivre : « On sait qu’on perd de l’argent. On a la chance d’être soutenu par le groupe russe, qui n’est pas Duferco. Il est beaucoup plus gros et peut se permettre lui de perdre de l’argent pendant plusieurs années pour pouvoir revenir à l’équilibre. Ici, le but serait justement de revenir à l’équilibre. Peut-être pas pour 2016, mais plutôt pour 2017. » Pour retrouver la rentabilité, NLMK Clabecq mise sur des aciers à haute valeur ajoutée, que les Chinois ne sont pas encore capables de produire, par exemple des tôles qui résistent à l’abrasion, destinées à des engins de chantier, ou qui résistent aux obus pour les véhicules militaires ou blindés. On précisera encore que NLMK emploie environ 500 personnes à Clabecq. Projet de quartier nouveau

Un nouveau projet est en cours de formation. Sa réalisation pourrait durer 10, 15, voire 20 ans. 2000 à 2500 logements sont prévus sur le site des anciennes forges. La phase de démolition des bâtiments du site a débuté en 2008. Certains bâtiments pourront être conservés pour témoigner du passé industriel de la région, comme le château d’eau. Le haut fourneau 6, le plus haut et datant de 1972, a été abattu le 4 septembre 2012.

Liens utiles : http://www.museedelaporte.be/index.php http://www.tvcom.be/video/info/economie/20-ans-de-la-faillite-des-forges-de-clabecq-_18613.html

Situation des travailleurs 20 ans après

Cela fera bientôt 20 ans que la faillite a été prononcée. Les indemnités n’ont pas été versées! Le mois de janvier 1997 restera à jamais comme un mois noir à Tubize. En effet, il coïncide au prononcé officiel de la faillite des Forges de Clabecq. Mais bien au-delà des conséquences et des nombreuses personnes qui ont perdu leur emploi, vingt ans après, ils sont encore des centaines à attendre leurs indemnités. Une situation incompréhensible qui a poussé six anciens des Forges à se rassembler pour tenter de faire avancer ce dossier. Arturo, Christian, Carlo, Michel, Daniel et Louis ont tous travaillé de nombreuses années dans les Forges, qui étaient même pour certains une deuxième maison tant ils y passaient du temps. Mais depuis la faillite, il s’est écoulé beaucoup de temps. Vingt ans l’année prochaine et, pour le moment, ils n’ont touché que 47 % de leurs indemnités, alors que certains en auraient bien besoin pour vivre ! « 75 anciens sont décédés depuis la faillite, mais dans ceux qui sont encore en vie, il y en a beaucoup qui souffrent de graves ennuis de santé et qui auraient bien besoin de cet argent pour s’en sortir », explique Michel Walravens. Le « groupe des six » aimerait surtout comprendre pourquoi cela prend autant de temps pour régulariser cette situation, car cet argent qui dort, c’est le leur ! « Ce qui est dû est dû, continue Arturo Napoletano. On a attendu poliment pendant de nombreuses années, en espérant que tout allait se régler, mais rien ne bouge et c’est pour cette raison qu’on a créé ce petit groupe. »

http://www.dhnet.be/regions/brabant/les-anciens-des-forges-de-clabecq-toujours-pas-indemnises-56e9ba8735702a22d570b65e

https://www.rtbf.be/lapremiere/article_il-y-a-20-ans-la-faillite-des-forges-de-clabecq?id=9516982

Depuis qu’ils ont formé leur groupe, comme par enchantement, les choses se décantent un peu ! « On en avait vraiment marre d’attendre. Je pense que si on n’avait pas bougé, ce dossier serait resté au fond du placard », enchaîne Michel Walravens. Quant à la suite du dossier, une chose est certaine, maintenant qu’ils sont lancés, ils ne vont plus rester à attendre sans rien faire. « S’il faut aller plus loin ou plus haut, nous le ferons. Cette situation a trop duré. On a travaillé dur pour mériter cet argent et s’il faut se mobiliser, on le fera », conclut Christian Mettens. L’image semble surréaliste tellement l’attente est longue. 20 ans après la faillite des forges de Clabecq, certains travailleurs réclament toujours une partie de leurs indemnités de licenciement. Près de 400 ex-cadres et ex-employés n’ont toujours pas perçu leur dû. Ce qui pose problème depuis 20 ans, c’est le nombre important de créanciers dans cette affaire, notamment les banques qui ne lâchaient pas le morceau. Une audience dans ce dossier avait lieu en novembre au tribunal de commerce de Nivelles.

Cette fois-ci, c’est l’Etat belge qui réclame la créance des banques à la curatelle. Nouveau rebondissement dans cette longue affaire. L’Etat belge face à la curatelle : un milliard et 240 millions de francs belges de créance « Ces indemnités dues aux anciens travailleurs, cela fait des années que cela traîne » explique un des curateurs, l’avocat Dominique Jossart. « Difficile de savoir à combien se chiffrent ces indemnités, mais il faut savoir que tout le monde a reçu au moins une partie. Les ouvriers ont été complètement indemnisés. Ce dont on parle ici, ça concerne les ex-cadres et les ex-employés qui attendent encore une partie de leurs indemnités. A la curatelle, nous avons en caisse un certain montant (environ 12 millions d’euros), mais tant que le conflit avec les banques n’était pas réglé, on ne pouvait rien verser. Maintenant, c’est l’Etat belge qui nous réclame la créance. A cause de la garantie qui couvrait les emprunts des forges faits aux banques en cas de faillite, l’Etat a remboursé les banques. Et maintenant l’Etat se retourne vers la curatelle. C’est énorme évidemment: 1 milliard 240 millions de francs belges de créances. Notre espoir c’est de gagner cette procédure. Et de prouver que cette garantie était illégale. » Les plaidoiries dans cette procédure devraient avoir lieu en octobre ou novembre 2017. « Après il y aura les appels, et un possible nouveau recours en cassation ». « On attend depuis 20 ans, à quand les indemnités? »

Après la faillite des forges de Clabecq en 1997, ils étaient près de 4000 créanciers à se présenter aux curateurs. Les banques, différents sous-traitants à l’ONSS mais aussi les travailleurs. Les ouvriers eux ont touché leurs indemnités mais pour 400 ex-cadres et ex-employés, la situation n’est toujours pas réglée complètement. « Nous attendons, et nous espérons sincèrement que cela va se débloquer. Mais les banques et l’Etat Belge sont à un rang supérieur de créanciers. Il y avait cette possibilité d’expropriation de terrain ayant appartenu aux forges situées a Vilvoorde. Mais maintenant que le dossier prend une autre tournure avec la créance des banques dans les mains de l’Etat belge, on verra … »explique Louis Houdart, ancien employé aux forges. Alors quand ces indemnités seront-elles enfin perçues?

Du côté de la curatelle, on n’est guère optimiste sur la durée du délai. « Avec cette nouvelle procédure, on est partis pour quelques années » ajoute Dominique Jossart. « Je me dis que ça pourrait encore durer cinq ans ».

Un certain point de vue

Les Forges de Clabecq étaient une usine sidérurgique intégrée, située en Wallonie, avec une production annuelle de 1 500 000 tonnes en acier liquide et un emploi moyen annuel de l’ordre de 2000 personnes. À l’issue de difficultés économiques et financières très graves et une tentative de sauvetage par l’Etat – jugée incompatible avec le marché commun par la Commission européenne en décembre 1996 – l’entreprise a été déclarée faillie par le tribunal le 3 janvier 1997 et son administration mise sous curatelle. Après la déclaration de faillite, et conformément à la loi belge, la curatelle a licencié tous les travailleurs et, en dépit des diverses tentatives pour trouver les moyens pour redémarrer l’entreprise, celle-ci est restée inactive depuis la faillite. Sur la base des informations reçues par la Commission, la procédure de faillite est tout à fait conforme à la législation belge sur les faillites.

La Commission constate en effet que:

– l’État a fait déclaration de créance correspondante au montant de l’aide illégale payée aux Forges de Clabecq;

– le paiement aux créanciers se fait d’après la loi;

– le paiement des créances de l’État est improbable en vertu du montant élevé des créances détenues par d’autres créanciers avec un caractère privilégié;

– la cession des actifs à Duferco Clabecq s’est faite dans le respect de la procédure (meilleure offre, procédure acceptée par le tribunal, accord des créanciers).

Les aides sociales dont ont bénéficié les ex-travailleurs de Clabecq (pré-pensions extralégales) sont des aides aux individus et non des aides à l’entreprise. Les Forges de Clabecq étant en faillite depuis le 3 janvier 1997, l’entreprise ne pourrait s’acquitter d’aucune nouvelle obligation envers les ex-travailleurs, qui en accord avec la loi ont tous été licenciés le 10 janvier 1997. Toutes les créances des travailleurs sur l’entreprise faillie ont été traitées par la curatelle en accord avec la législation belge sur les faillites et ne pourront être remboursées que dans le respect de celle-ci. Le Code des aides à la sidérurgie ne s’applique que dans le cas où l’État se substitue à l’entreprise en payant des allocations versées aux travailleurs qui devraient être à charge de l’entreprise afin de faciliter la fermeture partielle ou complète d’installations. Dans le cas présent il n’y a pas eu fermeture d’entreprise ou d’installations d’entreprise mais bien une faillite d’entreprise. La Commission conclut donc qu’il n’y a pas d’éléments d’aide à Duferco Clabecq dans l’acte de rachat des actifs des Forges de Clabecq en faillite.

Napoletano Arturo

11 Fév 2017 | Actualités

Comment faire pour que Tubize retrouve son lustre et soit un moteur d’emploi et de développement pour la région.

Si nous regardons vers le passé, on se rend compte que le développement de Tubize n’est pas dû au hasard. Comme l’explique Luc Delporte dans le reportage consacré aux forges de Clabecq. L’essor de Tubize s’explique par trois facteurs. Le premier naturel, les rivières qui coulent dans la région et maintenant le canal. Le second facteur tient aux voies de communication (route) et à la proximité de Bruxelles. Le troisième est la présence des chemins de fer.

Dans le développement de Tubize, il est important de tenir compte de ces trois facteurs.

Si nous regardons dans un passé tout proche, on sait ce que ça a coûté aux tubiziens, le non-respect et l’abandon des cours d’eau. La politique tubizienne s’est assise sur ce qui a fait son développement et cela lui a coûté cher.

Si nous regardons dans le présent, le gouvernement fédéral et le ministre de la mobilité essaye de tuer la gare de Tubize. Ce qui est un facteur de développement pour Tubize, n’est pas respecté. Cela nous coûtera des emplois et mine la relance de toute la région.

Pour que Tubize retrouve son lustre, il faut absolument que ces trois facteurs soient respectés et développés. Ce n’est qu’en cherchant à améliorer la gare, les voies de communication fluviale et la mobilité que Tubize pourra se développer et être de nouveau un bassin d’emploi.