Schéma de développent territorial : Déterminer les centralités de Tubize

Schéma de Développement Territorial…

Déterminer les centralités de Tubize.

Introduction

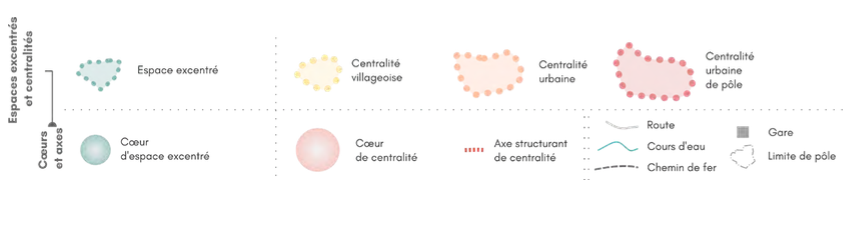

Centralités et espaces excentrés

Mieux structurer le territoire wallon permet de réduire l’étalement urbain, maîtriser la mobilité, améliorer le cadre de vie, assurer l’attractivité du territoire et préserver les écosystèmes.

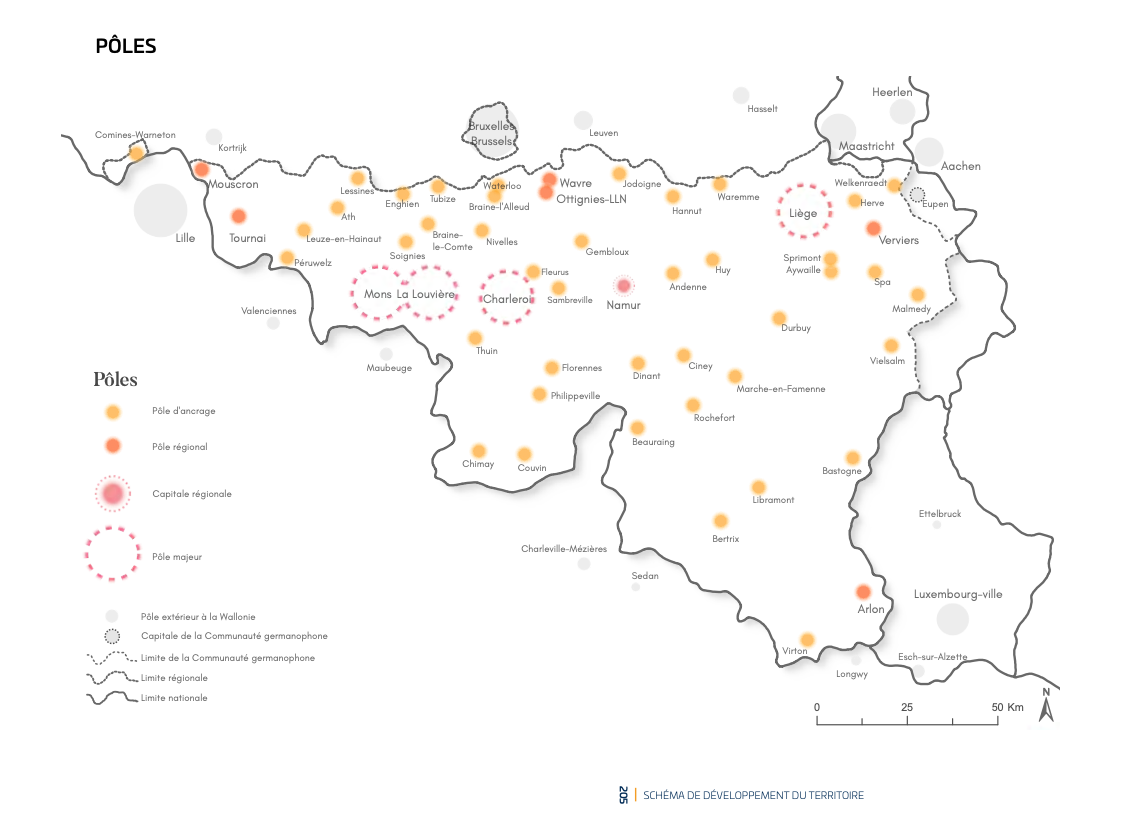

La Wallonie est maillée par un réseau de villages et de villes.

Certaines parties des villes et des villages cumulent une concentration en logements, une proximité aux services et équipements et une bonne accessibilité en transports en commun.

Ces espaces sont les « centralités ».

Le maillage de ces centralités est un atout de premierplan pour soutenir et structurer le développement du territoire. Ces territoires demandent à être renforcés notamment pour y développer le logement ainsi que les activités commerciales et tertiaires.

L’urbanisation s’est également développée hors des centralités en prenant des formes diverses allant des fermes isolées dans la campagne aux ensembles agglomérés de faible densité.

Historiquement, l’urbanisation hors des centralités résulte du développement de hameaux, de villages, de quartiers ouvriers, de sites industriels…

À travers le temps, d’autres formes d’urbanisation, souvent sur-consommatrices du sol, y ont vu le jour : quartiers résidentiels

pavillonnaires, espaces d’activités économiques, ensembles commerciaux, infrastructures et équipements publics, sites de loisirs et touristiques… Ces territoires urbanisés hors des centralités sont les « espaces excentrés ».

Leur urbanisation est appelée à être freinée pour le développement du logement et des activités commerciales et tertiaires. En revanche, le développement des activités qui ne peuvent pas être localisées dans les centralités peut dans une certaine mesure y être soutenu.

Il convient donc de développer de façon différenciée les centralités et les espaces excentrés en tenant compte de leurs atouts et de leurs spécificités.

Les centralités à Tubize.

Tubize fait partie des 49 pôles d’ancrage de la Wallonie.

La Ville accueille des activités et des services pour l’ensemble de l’ouest du Brabant Wallon. Elle concentre le développement des activités économiques ainsi qu’une partie des services et équipement destinés à la population.

Tubize doit jouer son rôle de moteur de la Wallonie et de l’ouest du Brabant Wallon. Pour cela, il a besoin d’activité économique, de service public, de transport,…

Mais Tubize c’est aussi 3 villages qui entourent le centre ville.

Dans son développement, Tubize doit tenir compte du développement de sa centralité tout en respectant le cadre de ces 3 villages. Tubize travaille à son schéma de développement communal qui tiendra compte des enjeux pointés par le schéma de développement territorial wallon

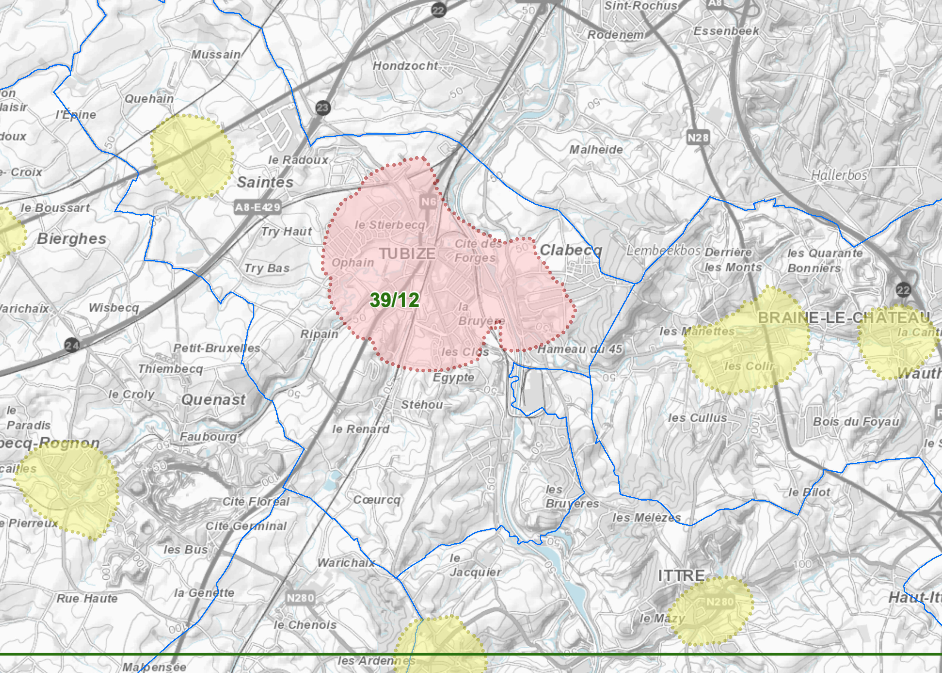

Voici la proposition de centralité et d’espaces excentrés qui est proposée par la Région Wallonne :

Pourquoi déterminer des centralités est important ?

75 % du développement résidentiel se fera dans les centralités

Donc les territoires qui se trouveront hors des centralités seront mieux protégées.

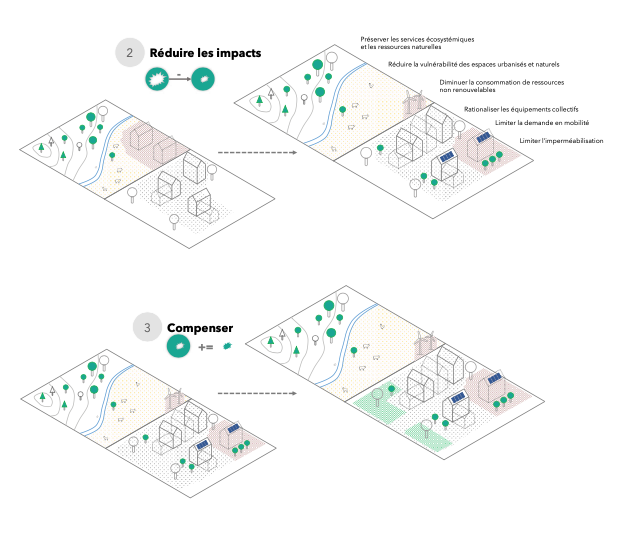

Le schéma de développement territorial reprend trois principes :

- Tout d’abord, éviter d’artificialiser les sols;

- Ensuite réduire les impacts quand l’artificialisation est nécessaire;

- Et compenser cette artificialisation.

Éviter, réduire et compenser...

C’est de ces 3 principes que l’on devra tenir compte pour tout développement urbanistique futur à Tubize

A Tubize, nous n’avons pas attendu la Wallonie pour entamer ce travail.

Mais le schéma de développement wallon vient confirmer ce que nous faisons depuis maintenant quelques années.

Comment allier fin de l'artificialisation des sols et besoins de logements pour tous ?

La fin de l’artificialisation des sols (stop béton) est l’enjeu des prochaines décennies. Le schéma de développement territorial (SDT) qui sera débattu dans les conseils communaux est un outil essentiel pour permettre d’atteindre les objectifs du stop béton pour 2050 et une diminution dès 2025.

Le cas de Tubize permettrait d’apporter des solutions…

Lire l’article en entier ….

Enquête publique

EXPLICATIONS SUR LE PROJET DE SCHÉMA

Toute personne peut obtenir des explications relatives au schéma de développement du territoire auprès de la Direction du développement territorial.

- par téléphone, 081/32 26 00

- par mail, enquetepublique.sdt@spw.wallonie.be

RÉCLAMATIONS ET OBSERVATIONS :

Les réclamations et observations doivent être adressées au collège communal. Elles peuvent être écrites ou verbales.

Les réclamations et observations écrites peuvent être envoyées :

- par courrier ordinaire, daté et signé.

- par télécopie, datée et signée.

- par courrier électronique, daté et identifié.

L’enveloppe, la télécopie ou le courrier électronique portera la mention « Révision du schéma de développement du territoire ».

Les réclamations et observations écrites doivent être envoyées ou remises avant la clôture de l’enquête ou le jour de la séance de clôture de l’enquête.